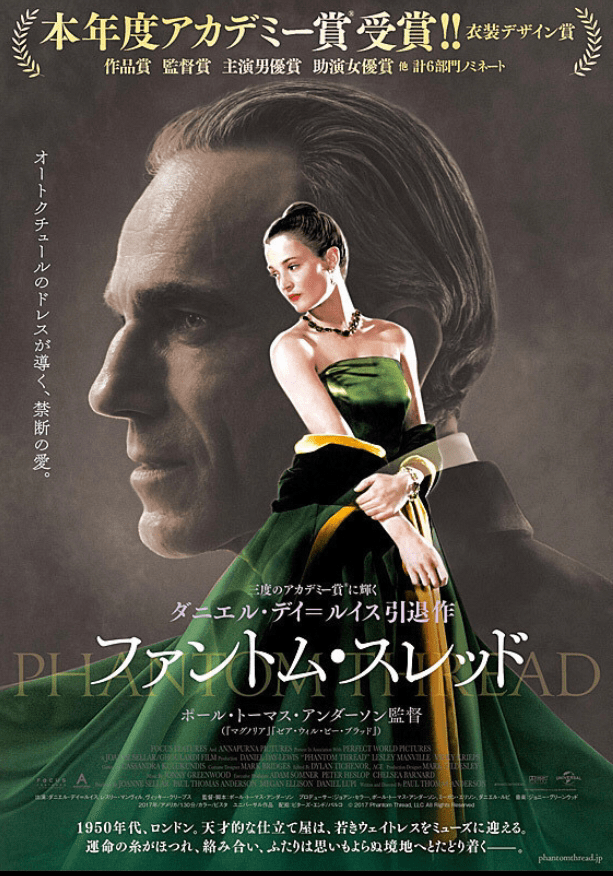

流麗なカットと音楽に載せて描かれる、ダニエル・デイ=ルイス演じるドレスデザイナーの淡々とした日常と仕事ぶり。

そこにはどこか不穏さがあり、そして美しく、画面をずっと見つめていた。

・

ヴィッキー・クリープス演じる田舎のレストランのウェイトレスに、それまでの描写にはなかった情熱的な視線を注ぐデイ=ルイス。

彼は「夕食をいっしょに」と彼女に声をかける。

一目惚れの恋に落ちた? そうでもあり、そうではない。

彼は自分のドレスづくりに没頭できる“理想的なマネキン”を見つけたのだ。

そんなのデイ=ルイスの思惑に戸惑いながらも、彼のミューズとして彼の心を得ようとするヴィッキー。

当然ながら、そんな歪んだ関係は、互いの思うように進むわけはなく。

・

・

不器用に愛を得ようとするヴィッキーの行為がダニエルの怒りを生み、ふたりが声を荒げて衝突する場面に、観ていて居た堪れない気持ちになった。

相手への(自分の一方的な)期待が裏切られることによって、それまで蓄積されていた互いへの不満が辛辣な言葉になって相手を叩きのめそうとする様子、それは、私と家人が過去に繰り返してきたこととそっくりだったから。

愛や関心を向けられないことに怒りを覚える女と、自分の世界を突き詰めることに注力して女が考える愛情問題などは問題とも思わない男。

それはきっと数多くの男女の間で昔から繰り返されてきた世間一般の普遍的なことなのだろう。

そう考えると、私も年月を重ねて世間相応の人生を送っているのだな、と思いながら観ていた。

ただ映画とは違って、私はドレスデザイナーでなければ、家人はミューズでもない。

わたしたちはただの中年の男女で、この映画のような、諍いのあとに起こるドラマチックな展開も共依存的な愛情関係も存在していないことも判っている。

(2018.06)